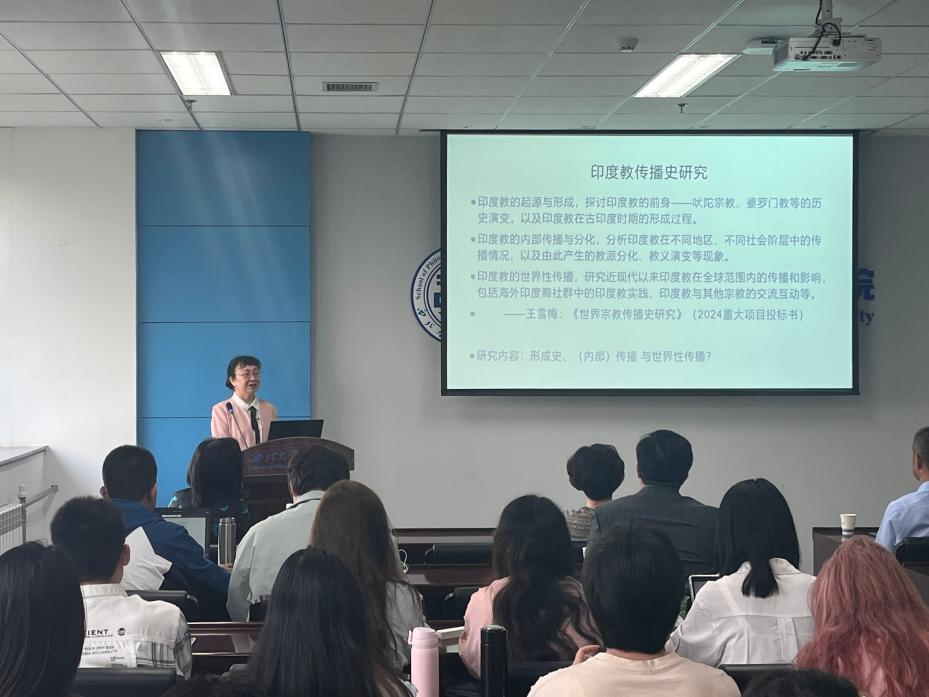

4月19日上午,四川大学中国南亚研究中心首席专家、副主任,四川大学国际关系学院教授、博士生导师,中国南亚学会副会长邱永辉老师在西北大学长安校区西学楼哲学学院会议室作了题为“印度教传播史及其相关问题”的专题讲座。本次讲座由王雪梅教授主持,哲学学院师生30余人参加。

在讲座开始时,邱永辉教授首先结合印度社会现状,对印度教传播的特点进行梳理,并提出了研究印度教的三个主要方向:一是印度教的起源与形成,二是印度教的内部传播与分化,三是印度教的世界性传播。随后,邱永辉教授分别从印度教传播史的叙事和研究框架、印度教传播史的特点观察两个部分展开具体探讨。

在印度叙事方面,邱永辉教授认为印度教是印度次大陆的历史传统,有着一种不传教的文化。近代以来,印度与西方关于改教、平等与宗教信仰自由的争论及其结果,主要是政治家、印度教宗教改革派、印度教徒及其领袖的观点。在印度教的定义问题和“东方宗教”问题方面,邱永辉教授认为印度教具有多元性和多中心的特点,有着大传统与小传统、上层的和下层、“全印度的”和“地区性的”、“哲学的”和“民间的”区别。如马克思所言,印度教是一种“奇怪的结合”,“这个宗教既是纵欲享乐的宗教,又是自我折磨的禁欲主义的宗教;既是崇拜林伽的宗教,又是崇拜札格纳特的宗教;既是僧侣的宗教,又是舞女的宗教。”

作为一个多信仰体系,邱永辉教授指出印度教并非指称一个实体,因其不是一个同质的宗教,没有共同的领袖、共同的中心或共同的教会。同时,印度教也不是一种权威主义的宗教,它不将任何一本经典作为具有绝对权威的“圣经”,也不强调任何一种特殊的宗教实践行动或义务,甚至不接受任何一种学说为其“教义”。在印度教徒看来,不需要定义什么是“印度教的根本”,或证明与其他宗教的不同。邱永辉教授特别强调了印度教这种“无定义状态”,认为印度教排斥一切定义:界定“印度教”,就是否定了印度人在其信仰上具有自由和诚实的权利。

关于“东方宗教”问题,邱永辉教授主要从“累积的传统”与“个人的信仰”两方面进行分析,提出了自己的反思。在她看来,虽然“宗教”与非宗教的边界在印度和中国比较模糊,但“宗教”和信仰在这两个文明中是丰富多彩的。虽然两国的学者们和知行合一的民众仍然不清楚究竟什么样的“宗教”定义才是“科学的”,但两个文明展现出的指导思想,总体而言却是整体论、相对论和宽容论的。因此,在宗教文化的塑造方面,中国走出了一条“多元通和”的道路,印度则走出了一条“多元宽容”的道路。

对于印度教传播史的特点观察,邱永辉教授首先从神话——“神的故事”展开讨论,对有关神灵及其时间地点的故事进行梳理。在口说传统中,所有经典都经历了一个从口口相传到编辑成书的过程。吠陀仙人记录“天启”以前,人类的所有知识均由口传延续,佛陀时代及以后,编辑文献成为传统。在教派传统中,并无统一认定的最高圣典,特定教派则有其认定或接受的圣典。然后,邱永辉教授对印度大尺度时间系统、湿婆的故事、恒河之水天堂来、活在神话中的政治生活、从湿婆禅定到莫迪瑜伽等问题进行讲解。关于神话理解,邱永辉教授特别从伦理道德和神道主义两个维度进行了深度阐释。

关于印度教的世界性传播,邱永辉教授主要分为亚洲传播史和世界性传播两个方面进行解读。亚洲传播史中方面主要涉及印度次大陆的宗教格局、印度教民族主义视角下的佛教和伊斯兰教扩张史等。世界性传播方面主要涉及哲学与文化的传播,以及印度教团体制造圣河、在旧金山创造宗教场所等宗教实践。

在讲座的最后,邱永辉教授与主持人王雪梅教授对本次讲座进行了总结,并就印度教的发展、传播提出了看法。哲学学院的师生也与邱永辉教授进行了互动交流,同学们积极提问,邱永辉教授回答了印度教传播中的图像学与象征主义、以及印度教与其它宗教的关系等问题。

邱永辉教授的讲座内容翔实、逻辑清晰、论证严密,为哲学学院师生提供了宝贵的思想启迪与学术滋养。在互动环节结束后,全体师生向邱教授致以诚挚谢意,伴随着经久不息的掌声,本次学术活动圆满落下帷幕。此次讲座也是由我院王雪梅教授担任首席专家的国家社科基金重大专项招标项目“世界宗教传播史研究”开题会系列讲座之一。

主讲人简介

邱永辉,1961年4月生,四川资阳人。现任四川大学中国南亚研究中心首席专家、副主任;四川大学国际关系学院教授,博士生导师;中国南亚学会副会长(2011年至今)。发表学术论文两百余篇,出版学术专著《现代印度的种姓制度》《印度世俗化研究》《印度宗教多元文化》《印度教概论》《南亚宗教发展态势研究》《南亚的经济改革与民主化浪潮》《世界文明通论·当代文明(印度文明)》《中国宗教报告(2008-2018)》《人间佛教回传印度研究》《建立中印战略互信》等10部。